© 2025 Galio.cl – Terminos & Condiciones info@galio.cl

Hace unos años viajamos a Londres con una amiga. En un bar nos pusimos a conversar con un grupo de escoceses muy simpáticos. Hablamos de lo típico: de dónde éramos, qué hacíamos, por qué habíamos viajado a Inglaterra. De repente empezaron a hablar de sus familias: sus hermanos, sus mamás, sus papás. Nos preguntaron por las nuestras. Nosotras dijimos que no teníamos relación con nuestros papás. “¿Cómo? ¿Es en serio?”, preguntó uno súper confundido. “No puede ser”, agregó otro en shock. No podían creer que yo no conociera a mi papá y que mi amiga hubiera perdido contacto con él cuando era pequeña.

“La verdad, es una realidad muy común en Latinoamérica no tener una relación con tu papá”, explicó mi amiga, y ¡PAF! Choque cultural. Más atónitos quedaron.

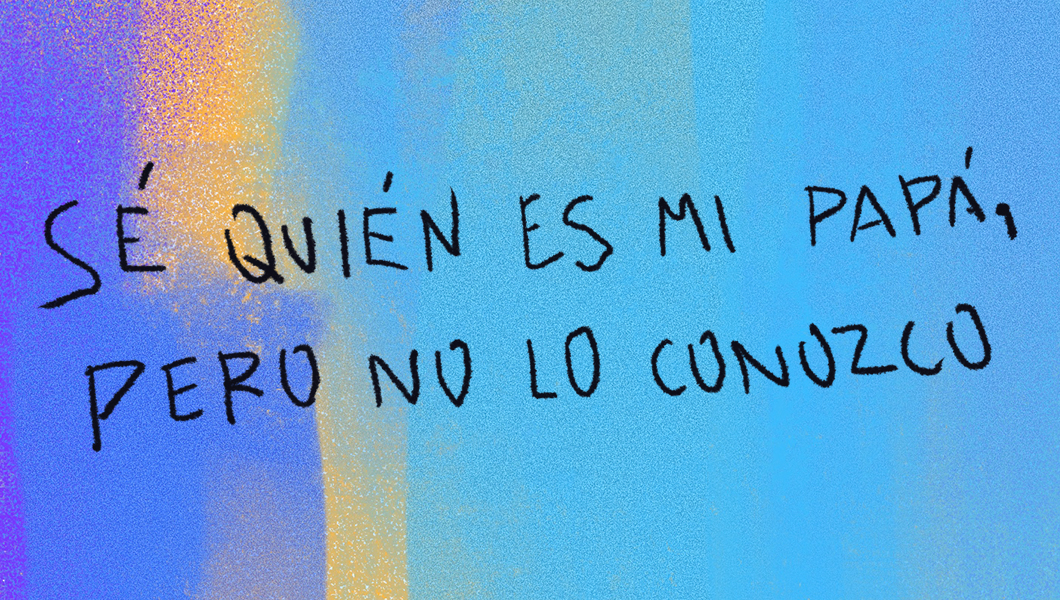

Sé quién es mi papá, pero no lo conozco. Sé que tiene una familia, pero no es la mía. Nunca nos hemos visto. Quizá él a mí sí, por fotos en las redes sociales, pero nunca en persona. Una vez escuché su voz por teléfono. Fue rarísimo. Era un extraño, pero un extraño al que estoy unida por genética. Hasta aquí la historia apunta a que mi mamá es madre soltera, y lo fue hasta que yo tuve once meses, cuando falleció de una enfermedad cardíaca con la que nació.

Crecer sin mamá ni papá no fue fácil, a pesar de que fue criada por mi abuela y mis dos tías con todo el amor del mundo. Al ser millennial se sostiene el modelo de familia nuclear como única forma de familia válida: mamá + papá e hijo o hija. Muchas veces mis compañeros de colegio se burlaron de mí porque mi abuela estaba a mi cuidado. Otras veces me preguntaban directamente por qué no hablaba de mis papás, y a veces preferían ignorar el hecho de que solo mencionaba a mis tías porque suponían lo obvio.

“Al menos mi mamá no se murió ni mi papá me abandonó”, me dijo una amiga en tercero básico, en medio de una pelea. Le había confiado mi realidad familiar porque éramos amigas, pero no se puede esperar mucho de una niña de ocho años. Es cierto. Mi mamá se murió, pero mi papá no me abandonó. Él nunca existió en mi vida. Nunca fue una figura que extrañé, porque crecí en una familia en la que no existió el padre trabajador y proveedor de alimentos. Mis tías y mi abuela trabajaron juntas para formar un entorno seguro para mí.

Es cierto que me confundía mucho para el Día del Padre en el colegio, porque nos pedían hacer regalos para los papás. Había que pagar para pintar una taza en cerámica y escribir con una letra horrible “Feliz día”. Yo les contaba a las profesoras que no tenía papá, pero me decían que tenía que hacerlo igualmente, que seguro le encantaría a mi abuelo o a algún tío. Y la verdad es que no. Nunca entregué esos regalos a los hombres presentes en mi vida, porque no los veía como un padre. ¿Por qué las profesoras no me podían decir que se los entregara a mi abuela o a mis tías? Al final terminaba haciendo eso, pero porque no sabía a quién más dárselos. Tuve claro desde muy chica los estereotipos de género: papá es un hombre que trabaja y llega a la casa con regalos. Mamá es una mujer que se queda en la casa y, a veces, trabaja. Mamá es quien te da cariño y te ayuda a hacer las tareas. Papá es quien juega contigo mientras mamá hace el almuerzo el fin de semana. Al menos esa idea me hice con las historias de mis compañeros y compañeras. Por supuesto a esa edad no tenía noción de qué eran los estereotipos, pero sí me sentía extraña por no calzar en ese molde de familia ideal.

Mis tías dicen que antes de entrar al jardín le contaba a todo el mundo que no tenía mamá, inocentemente, no para hacerme la víctima. Parece que era un dato de mí que consideraba interesante. Dejé de hacerlo cuando empecé la vida escolar. Tenía que dar muchas explicaciones.

Hace un par de años un chiquillo con quien tuve una sola cita me preguntó: “Oye, ¿qué onda tu familia? ¿Por qué solo hablas de tu abuela?”. Estaba comiendo pizza y al momento de escucharlo se me quitó el hambre y, además, se me armó un nudo en la garganta. Me puse muy nerviosa, quería llorar. Le dije que prefería no hablar de eso. Obviamente él se sintió mal, pensó que era su culpa y se disculpó, pero no tenía por qué hacerlo.

Sin duda no tener a mi mamá en mi vida ha sido lo más duro que he tenido que vivir, pero no así con mi papá. Reconozco que lo busqué, pero jamás lo necesité, y dudo que lo haga. Tal vez quise encontrarlo para hacer calzar al menos una pieza en el puzzle familiar, que ahora me doy cuenta de que no tiene sentido.

No me considero una persona con daddy issues, como se le conoce coloquialmente a la falta de amor de un padre. Nunca he buscado ese refugio en ningún hombre, porque nunca me hizo falta, aunque sí debo confesar con que fantaseé con un papá que me sobreprotegiera en ciertas situaciones; todas sacadas de la cultura popular. ¿Qué más iba a pensar si estaba constantemente siendo bombardeada por todo el amor y protección que los padres deben entregarles a sus hijas? Al parecer esto último, según las reglas boomer, no era algo que las mamás eran totalmente capaces de hacer. Mucho menos una abuela…

Me alegra un montón, y me alivia, que las nuevas generaciones estén aprendiendo que existen familias diversas: familias con dos papás, con dos mamás, con un papá o con una mamá; familias sin hijos; familias con muchísimos hijos; familias con hijes y un sinfín de combinaciones. Nadie tendría por qué sentirse fuera de lugar por no ser parte de una familia como las de las películas de gringas de los noventa.

Ahora voy a citar a Lilo y Stich, una frase de Disney que nos conmovió a todes: “Ohana significa familia, y la familia nunca te abandona”. Creo que para ser un filme de 2002 fue bastante visionario. La familia es lo que nos haga sentir bien: nuestros amigues, nuestras parejas, nuestros compañeres trabajo, nuestras mascotas. O incluso solo nosotres mismes. No necesitamos un papá para eso.